教育

教 育

フューチャーアース学研究室の

教育方針

学生の皆さんの世代は、寿命100年と言われる中で、超情報化社会、不安定な気候(環境)変動、流動化する世界、地球と地域の持続可能性に直面することになります。様々な価値観の転換が求められる中で、どういう人がこれからの時代に必要になるでしょうか?

事実をわかりやすく伝えることができる人

企画できる人

共同(協働)できる人

見渡すことができる人

決断できる人

すなわち「ともに考え、明示して、具体化し、実行できる人」ということになります。

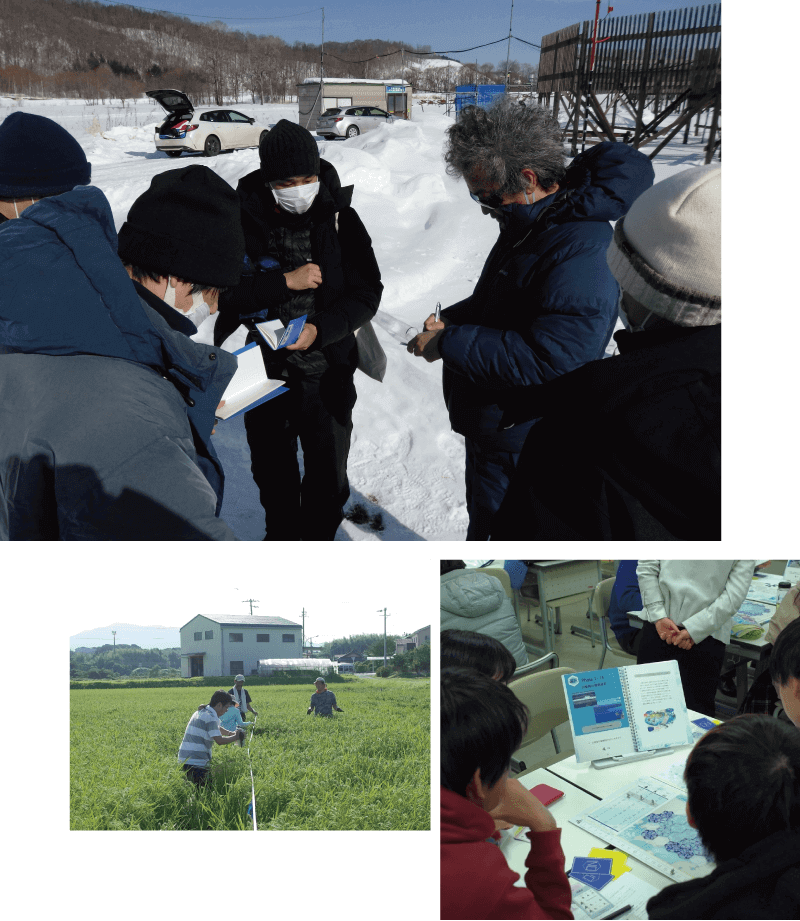

これはある学問分野を極めていくという従来の大学教育に加えて、より応用を求められる専門的な力、といえます。その習得の方法として、本研究室では、地球や地域の諸問題を可視化して考えていくことを重視します。現場で起きている様々な現象に触れることはもちろんですが、その空間的な広がりや関係性をリモートセンシングや地理情報システムといった技術を用いて課題を明示していくことは、その大きな助けとなるからです。

3年生からの研究室の活動では、野外調査(巡検といいます)と空間解析手法の習得をベースに、自ら設定した研究に取り組みます。研究室セミナーでは、それらの成果の伝え方と議論の仕方を身につけていきます。さらにこの活動に関心が高まったら、ぜひ大学院で研究を続けることをお勧めします。

すなわち「ともに考え、明示して、具体化し、実行できる人」ということになります。

これはある学問分野を極めていくという従来の大学教育に加えて、より応用を求められる専門的な力、といえます。その習得の方法として、本研究室では、地球や地域の諸問題を可視化して考えていくことを重視します。現場で起きている様々な現象に触れることはもちろんですが、その空間的な広がりや関係性をリモートセンシングや地理情報システムといった技術を用いて課題を明示していくことは、その大きな助けとなるからです。

3年生からの研究室の活動では、野外調査(巡検といいます)と空間解析手法の習得をベースに、自ら設定した研究に取り組みます。研究室セミナーでは、それらの成果の伝え方と議論の仕方を身につけていきます。さらにこの活動に関心が高まったら、ぜひ大学院で研究を続けることをお勧めします。

担当講義

2022年度担当講義

2021年度担当講義

学部生向け

将来気候予測論:1年生(前期)の地球環境に関する講義(分担3回)

地球環境リモートセンシング:2年生(前期)のリモートセンシングに関する講義

地形学:2年(後期)の日本の地形と地形発達に関する講義

フューチャー・アース学:3年生(後期)のフューチャー・アースに関する実習形式の講義

地球環境学セミナーI:3年生(通年)のセミナー・研究活動

地球環境学セミナーⅡ:4年生(通年)のセミナー・研究活動

卒業研究(地球環境学コース):4年生(通年)の卒業研究

地球環境学演習:4年生(後期)の卒業研究

一般物理学・物理学総論:教職向けの物理学に関する講義(前期集中・分担1回)

地学総論:教職向けの地学に関する講義(後期集中・分担1回)

大学院生向け

フューチャー・アース学特論:博士前期課程(前期集中)のセミナー形式の講義

フューチャー・アース学演習:博士前期課程(通年)の演習形式の講義

地球環境学特別研究Ⅰ:博士前期課程1年(通年)のセミナー・研究

地球環境学特別研究Ⅱ:博士前期課程2年(通年)のセミナー・研究

フューチャー・アース学研究室の

学生・大学院生の研究題目

2024年度加藤 貴大(卒業研究)

「干渉 SAR を用いた長野県における地すべり性地表変動の検出」

2024年度越野 真都佳(卒業研究)

「衛星リモートセンシングによる雪氷圏観測 —北海道における積雪粒径—」

2023年度神谷 賢治(博士前期課程(修士))

「小笠原諸島父島における気候的攪乱に対する植生の応答と地形的特徴」

2023年度大門 遼馬(卒業研究)

「三重県におけるヒートアイランド現象の空間特性の解明」

2023年度尾崎 泰規(卒業研究)

「北海道胆振東部地震により発生した斜面崩壊地域の植生変化」

2023年度酒井 七彩(卒業研究)

「稲のひこばえと肥料の残留」

2023年度宮崎 修斗(卒業研究)

「人工衛星を用いたアラスカ北部ツンドラ湖の結氷状態の観察」